Schichtfotografie in der Entomologie; mit 12 Abbildungen. Vorgestellt werden im Rahmen des „Molecular Weevil Identification Project“ (MWI) zur integrativen Taxonomie Ausrüstung, Kameraeinstellungen, Beleuchtungen, Aufbereitung und Positionierung der Objekte, Handhabung der Schicht-Programme und Bildbearbeitung.

Focus stacking in entomology; with 12 images. In line with the „Molecular Weevil Identification Project“ (MWI) for integrative taxonomy, equipment, camera settings, illumination, prearrangement and positioning of the objects, handling of the stacking programs and image processing are presented.

Focus stacking, image processing, photography, Curculionoidea.

In diesem Artikel fasse ich die Erkenntnisse zusammen, die ich zum Thema Makrofotografie während meiner Ausbildung am CURCULIO-Institut (Mönchengladbach) und am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig (Bonn) erworben und weiterentwickelt habe.

Im Zuge des „Molecular Weevil Identification Projects“ (MWI) zur integrativen Taxonomie war es meine Aufgabe, das Erstellen von aussagekräftigen Habitusaufnahmen für eine morphologische Identifikation und Archivierung von Curculionoidea zu ermöglichen. Dazu gehörten die Konstruktion eines Schichtstativs und das Erstellen eines geeigneten Arbeitsablaufs, um eine möglichst große Zahl von Curculionoidea in kurzer Zeit fotografieren zu können.

Die Größe der Tiere belief sich dabei auf 1 - 10 mm, was einem Abbildungsmaßstab bei einem normalen Sensor (z.B. APS-C, 25,1 mm × 16,7 mm) von über 1 : 1 entspricht.

Ich werde auf die Handhabung und Positionierung der Tiere, die Beleuchtung und die Kameraeinstellungen eingehen. Aufbau und Art der benutzten Ausrüstung werden dabei nur am Rande angesprochen, da die verschiedenen Kamera-Modelle einheitliche Standards erreicht haben, häufig wechseln, und da die markentechnische Seite für die eigentliche Schichtfotografie eher von sekundärer Bedeutung ist.

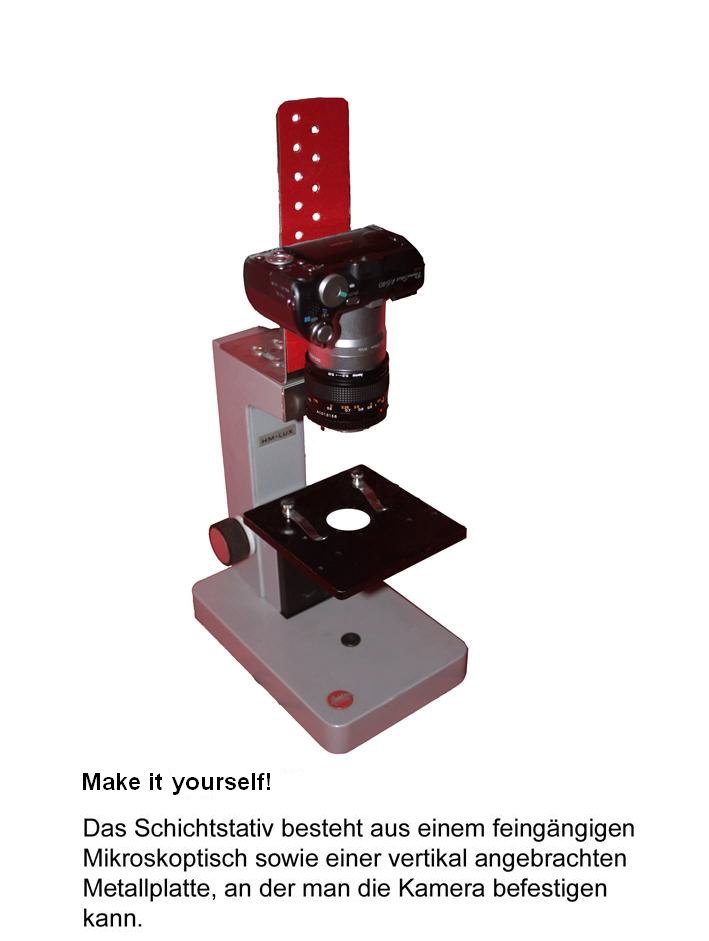

Das verwendete „Schichtstativ“ [Fig. W69.1] ist eine Eigenkonstruktion und ähnelt im Aufbau einem Repro-Stativ. Hierbei wird die Kamera so positioniert, dass sie das Objekt von oben fotografiert. Die Sensorebene verläuft dabei parallel zur Arbeitsebene, so dass eine genaue Reproduktion flacher Objekte wie Gemälde, Fotografien etc. möglich ist.

Ein Repro-Stativ weist - wenn überhaupt - zumeist nur die Möglichkeit einer groben Verschiebung der Kamera in ihrer Höhe auf (Änderung der Distanz zum Objekt). Die Kamera soll für unsere Zwecke nur positioniert und fest arretiert werden. Für die Schichtfotografie muss der Mikroskop-Trieb zur Anhebung und Senkung des Objekttisches allerdings fein und genau sein - doch dazu später mehr (Siehe Kapitel 9: "Fotografieren und Schichten").

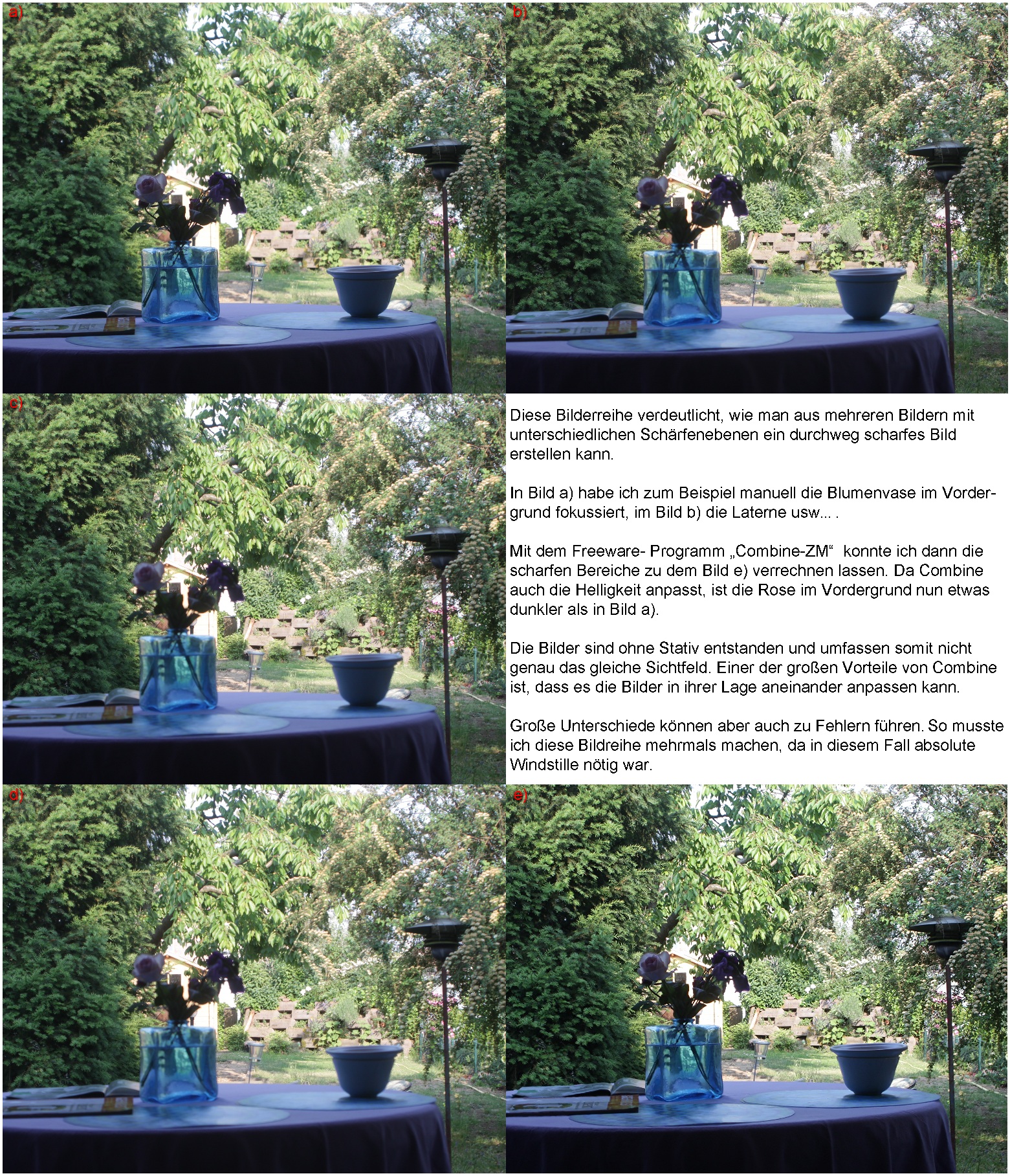

Die Revolution der Digitalfotografie ermöglicht neue Wege der Nachbearbeitung von Bildern. So ist es mittlerweile ohne weiteres möglich, mit geeigneter Software Bilder eines Objektes mit unterschiedlichen Schärfenebenen zu einem durchweg scharfen Bild verrechnen zu lassen [Fig. W69.2].

Die von durchgehender Tiefenschärfe gezeichneten Abbildungen stellen durch ihre einfache Anfertigung und ihre objektiven Merkmalswiedergabe einen positiven Kontrast zu den in der klassischen Entomologie üblichen, mühsam angefertigten Tuschezeichnungen dar, die meist nur sehr subjektiv die morphologischen Eigenschaften der Tiere wiedergeben.

Fehlende Schärfentiefe stellt im Bereich der Makrofotografie bisher ein großes Problem dar. Im Allgemeinen gilt in der Fotografie: Je kleiner der Blendenwert, desto dünner ist die scharfe Ebene des Bildes. So erhält man zum Beispiel mit einer Lochkamera durchweg scharfe Bilder. Bei starker Vergrößerung ist die Blendenöffnung im Vergleich zum kleinen Objekt groß. Damit ist die Schärfentiefe des Bildes aber auch sehr gering.

Zwar wird der scharfe Bereich durch das Schließen der Blende vergrößert, doch ist die Gesamtschärfe durch Beugungserscheinungen am Rand der Blende immer stark beeinträchtigt, worunter die Bildqualität gerade bei starker Vergrößerung sehr leidet.

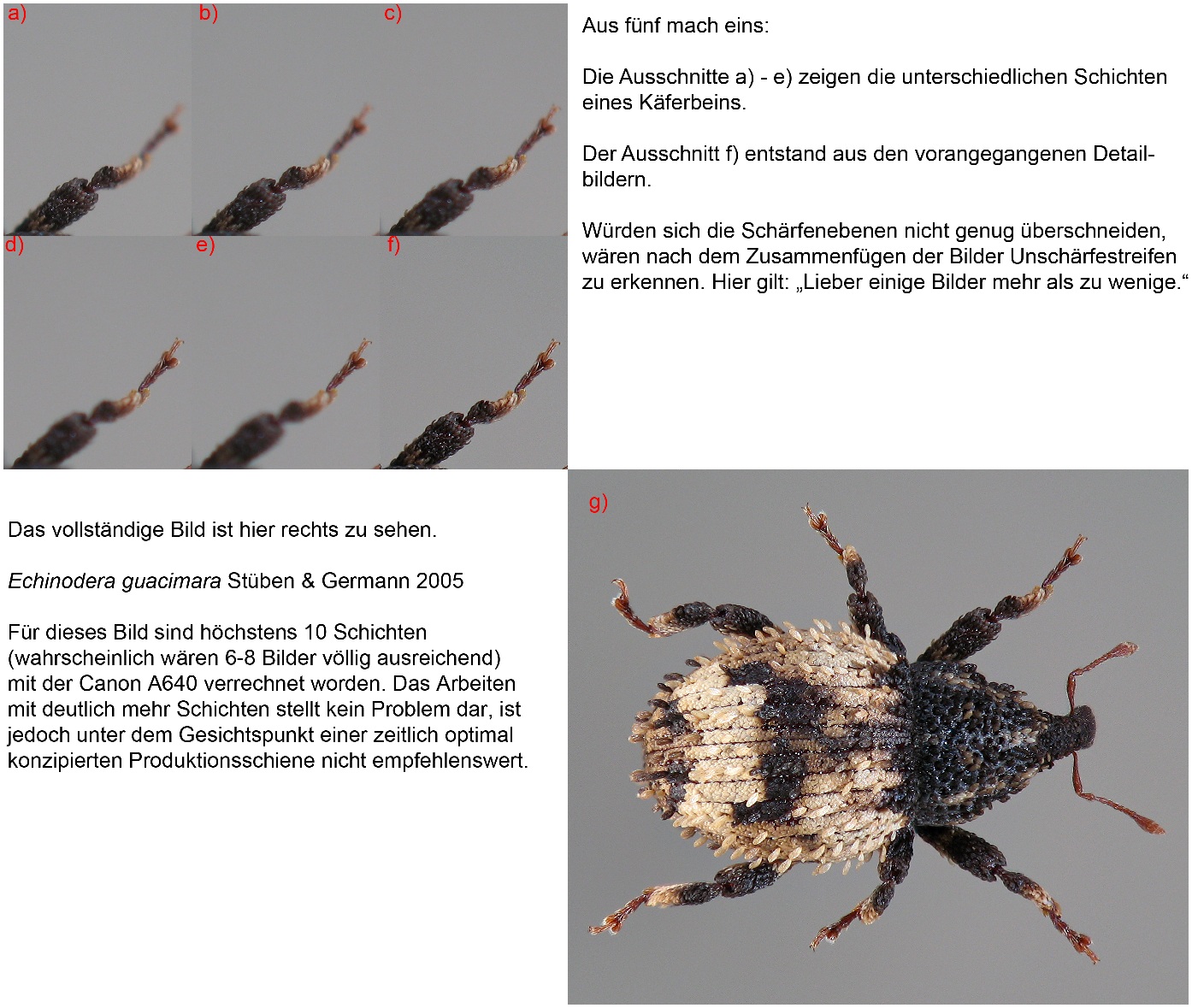

Dieses Problem kann man umgehen, indem man mehrere Fotos schießt und dabei die Schärfenebene nach jedem Foto verschiebt. Mit einer geeigneten Software kann man dann aus allen Teilbildern ein vollständig scharfes Bild errechnen lassen. Die scharfen Bildbereiche sollten sich dabei ein gutes Stück überschneiden, damit keine unscharfen Bereiche entstehen [Fig. W69.3].

Da das Verstellen der Schärfenebene am Kamera-Objektiv selbst zu ungenau ist (z.B. Verwacklungsgefahr), wird der gleiche Effekt durch das Verändern des Abstandes zwischen Objekt und Objektiv erreicht. In unserem Fall wird das Objekt mit einem Mikroskoptisch unter der Kamera nach oben oder nach unten verschoben. Aufgrund der Handhabung der Fotografie im Makro- bis Mikrobereich muss das Verschieben der Schärfenebene in einem ähnlich feinen Maße wie bei dem Feintrieb eines Mikroskops möglich sein. Diese Bedingung erfüllen in der Regel handelsübliche Repro-Stative nicht, an der sich die - nach oben und nach unten verschiebbare - Kamera selbst befestigen lässt.

Um formatfüllende Fotos von Insekten zu machen - ohne dabei gleichzeitig ein Mikroskop oder Binokular zu nutzen -, sind spezielle Objektive nötig. Leider sind diese aufgrund fehlender Nachfrage eher schwer erhältlich und kostspielig. Selbst gute Makroobjektive erreichen meist nur einen Abbildungsmaßstab von 1 : 1 [Langlotz 2009].

Das Arbeiten mit einem Festbrennweitenobjektiv von 35 oder 50 mm in Retro-Stellung hat auch bei einem Abbildungsmaßstab von über 1 : 1 zu sehr guten Ergebnissen geführt. Es ist allerdings ein Abblenden auf einen Blendenwert von ungefähr 5,6 nötig, um Abbildungsfehler so gering wie möglich zu halten. Da diese Objektive für diese Anwendungsweise nicht konzipiert wurden, ist diese Lösung für eine sehr starke Vergrößerung (in unserem Fall für Insekten unter 2,0 mm) nicht ausreichend.

Ein Fokussieren ist in Retro-Stellung nicht mehr möglich und muss durch Änderung des Abstandes erreicht werden. Dieser Nachteil ist für die Schichtfotografie allerdings nebensächlich, da hierbei genau auf diese Weise fokussiert wird. Außerdem fehlen alle automatischen Funktionen der Kamera, wie Autofokus sowie die automatische Blendenwertänderung. Diese Funktion kann durch den Kauf eines Adapters, der die einzustellenden Blendenwerte an das Objektiv weitergibt, wieder hergestellt werden. Da aber nur ein einziger, bestimmter Blendenwert genutzt werden sollte, ist der Kauf eines solchen Adapters unnötig (Siehe 4 "Kameraeinstellungen; Blende").

Ein Vorteil der Retro-Stellung ist zum Beispiel ein größerer Arbeitsabstand, da dieser ungefähr der Bildweite entspricht. Außerdem kann man jedes Objektiv, das ein Filtergewinde aufweist, unabhängig von seinem Anschluss, auf jeder Kamera mit Umkehrring befestigen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind somit markenübergreifend und vielfältig. Das alte, qualitativ hochwertige Leica-Objektiv der ersten Kamera, welches mit keinem gängigen Anschluss mehr kombinierbar ist, kann auf diese Weise eine neue Verwendung finden. Die Retro-Stellung ist somit eine günstige Alternative zu teuren Makroobjektiven.

Lupenobjektive stellen hier die Schnittstelle zwischen Makro- und Mikrofotografie dar und erlauben, anders als Makroobjektive, durch ihre korrigierten Linsen einen Abbildungsmaßstab über 1 : 1 bei guter Bildqualität.

Es lohnt sich, einen Überblick über mögliche optische Systeme zu gewinnen. Fachzeitschriften können dabei helfen, doch auch im Internet kann man informative Seiten finden (z.B. traumflieger.de).

Normale digitale Kompakt- und Spiegelreflexkameras haben im Automatikmodus die Funktion, einen Kompromiss aus einer kurzen Belichtungszeit, einer passenden Blende und einem qualitativ hochwertigen Bild zu finden. Die kurze Belichtungszeit ermöglicht auch ohne Stativ verwacklungsfreie Fotos. Andererseits leidet bei schlechten Lichtverhältnissen (wie in der Makrofotografie) die Qualität der Bilder, da aus den unzureichenden Bildinformationen des Sensors das fertige Bild erstellt wird. Diese „Überinterpretation“ der einzelnen Pixel führt zu einem Rauschen des Bildes.

Darum ist es wichtig, die Filmempfindlichkeit der Kamera manuell auf den niedrigsten Wert zu stellen. Da Verwacklungen am Stativ nicht vorkommen, lässt man die Belichtungszeit variabel, sodass die Kamera auf diese Weise die Helligkeit der Bilder anpassen kann und nicht mehr digital aufhellen muss.

Wenn die Blende noch manuell eingestellt werden soll, stellt man die Kamera auf Blendenpriorität (auch Zeitautomatik genannt; bei Canon Kameras stellt man dazu das Einstellrad auf die Funktion „Av“). Ansonsten wird die Programmautomatik ausgewählt (bei Canon standardmäßig „P“).

Das Einstellen der Blende hängt sehr vom Vergrößerungsmaßstab und vom verwendeten Objektiv ab. Im Prinzip bewirkt das Schließen der Blende (Erhöhung des Blendenwertes) eine erhöhte Schärfentiefe, so dass in unserem Fall weniger Bilder später verrechnet werden müssen. Dafür erhöht sich die Gesamtunschärfe des Bildes. Diese entsteht durch Beugungserscheinungen an den Rändern der Blende. Die Blende, die Beugungsunschärfen im Zaum hält und gleichzeitig noch eine hohe Schärfentiefe ermöglicht, liegt in der Regel zwischen 5,6 - 8,0.

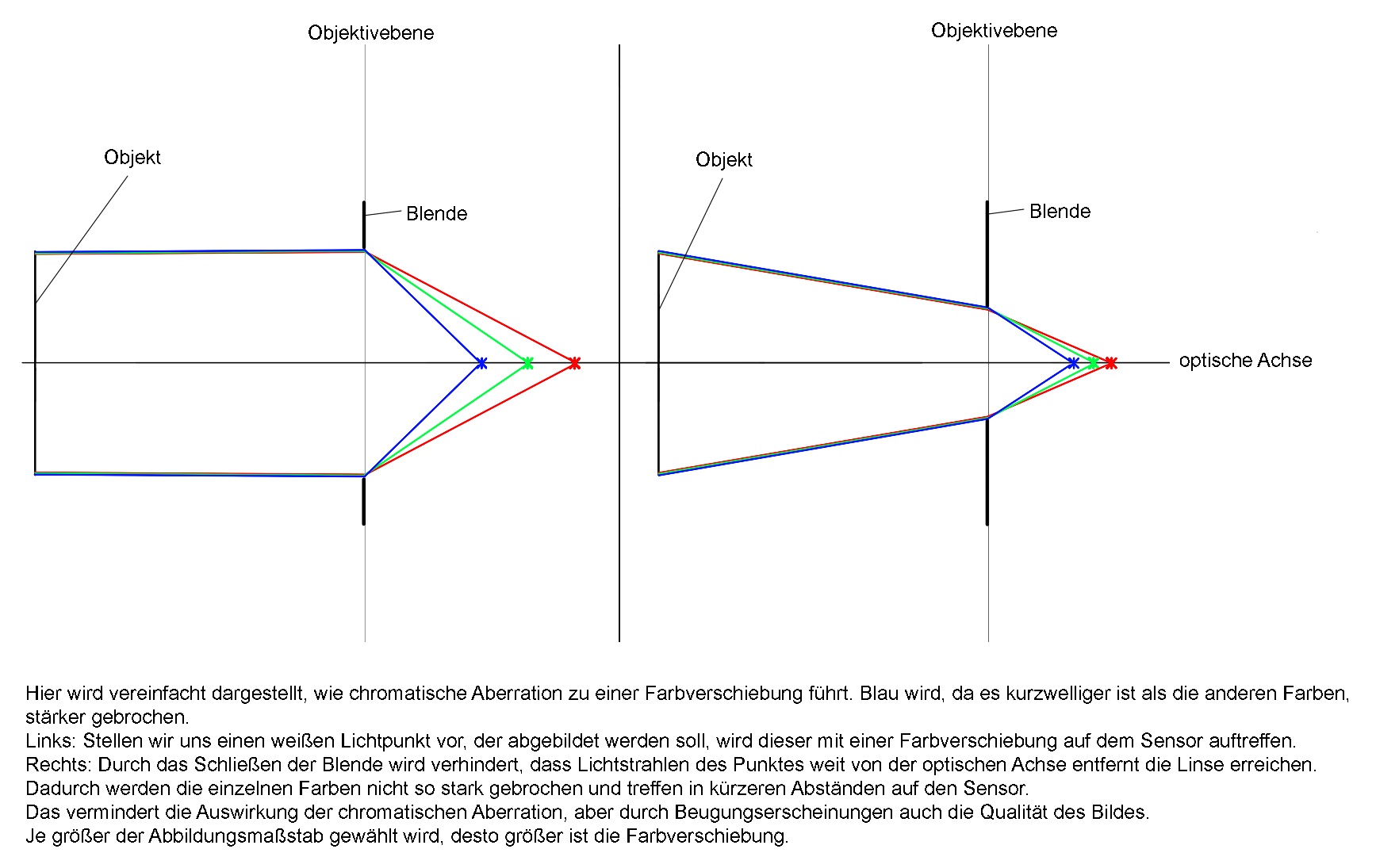

Ein Objektiv, welches optisch nicht gut korrigiert ist, weist sogar noch weitere Nachteile auf. Beispielsweise kann bei einem Objektiv in Retro-Stellung chromatische Aberration störend auffallen. Das Licht, welches vom Objekt reflektiert wird und auf das Objektiv der Kamera trifft, besteht aus mehreren Farben. Aufgrund der Wellennatur des Lichtes werden die einzelnen Farben in unterschiedlichen Winkeln gebrochen. So hat jede Farbe (=Wellenlänge) einen anderen Brennpunkt und somit eine andere Schärfenebene. Das geschossene Bild weist aus diesem Grund notwendigerweise vor allem in den Randbereichen Farbsäume auf. Dieser Effekt lässt sich durch das Schließen der Blende zwar verringern [Fig. W69.4], doch ist dies bei starker Vergrößerung nicht mehr sinnvoll, da die Gesamtunschärfe zunimmt. Dazu kommen möglicherweise noch weitere Abbildungsfehler, wie zum Beispiel die sphärische Aberration oder das Auftreten von Verzeichnung.

Um größere Maßstäbe besser abbilden zu können, sind achromatisch korrigierte Objektive von Vorteil. Mit einem solchen Objektiv kann man dann mit Offenblende auch bei sehr starker Vergrößerung fotografieren, was aber zu einer geringen Schärfentiefe der Bilder führt.

Die Autofokusfunktion der Kamera muss ausgeschaltet sein. Wenn der Abstand zum Objekt nach jedem geschossenen Foto verändert wird, würde sonst immer wieder nachfokussiert werden, was im Grunde zu immer gleichen Bildern in unterschiedlichen Größen führt. Deshalb sollte auch der Fokus manuell immer auf denselben Wert eingestellt werden, damit der Maßstab der Bilder nicht verändert wird. Eichen kann man diesen durch das Fotografieren eines genauen Lineals oder Objektmikrometers (den man gleich mit ins fertige Bild kopiert). Das Anwenden des gemessenen Maßstabes setzt voraus, dass alle Parameter (beispielsweise der Abstand zwischen Objektiv und Sensor beim Benutzen eines Balgenschlittens) unverändert bleiben. Es ist daher empfehlenswert, grundsätzlich nur mit 1-2 festen Zwischenringen zu arbeiten, um auf jeden Fall einen Maßstabs-Wirrwarr zu vermeiden (2-3 Maßstäbe für feste Objektiveinstellungen sollten völlig ausreichen). Der durch das Eichen festgestellte Maßstab kann in Form eines Balkens (1 mm oder 2 mm) in das fertige Bild integriert werden.

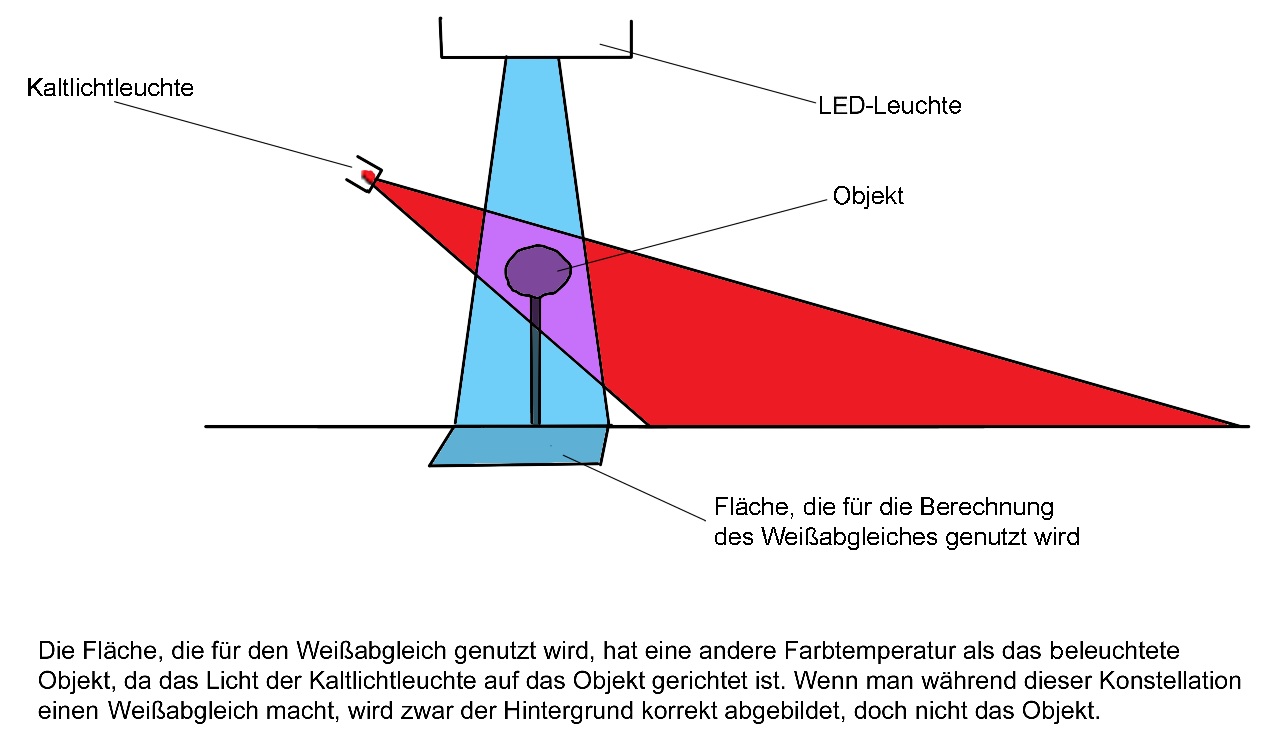

Da das Licht verschiedener Beleuchtungsmethoden einen Unterschied in der Farbtemperatur aufweist, muss vor dem Fotografieren ein Weißabgleich gemacht werden. Dieser dient dazu, das Verhältnis zwischen Rot- und Blauanteil eines Objektes genau wiederzugeben. Falls der automatische Weißabgleich der benutzten Kamera nicht ausreicht, kann dieser manuell an einem weißen Blatt Papier bei gegebener Beleuchtung ermittelt werden.

Der Weißabgleich ist korrekt kalibriert, wenn das Papier wirklich weiß oder grau abgebildet wird. Dabei sollte eine Überbelichtung des Bildes vermieden werden.

Kontrollieren kann man den Weißabgleich, indem ein Bild vom Papier erstellt und die einzelnen Farbkanäle verglichen werden. Weisen diese gleiche Werte auf, ist der Weißabgleich korrekt [Riedel 2005].

Im Anschluss sollte die Beleuchtung nicht verändert werden, da sonst eine andere Farbtemperatur vorliegen kann.

Es ist auch wichtig, dass nur Lichtquellen der gleichen Wärme benutzt werden, um Farbfehler zu vermeiden [Fig. W69.5].

Wenn Ihre Kamera das Anzeigen eines Histogramms erlaubt, sollten Sie dies unbedingt nutzen. Die Breite der Kurve im Histogramm zeigt an, welchen Kontrastumfang das Bild wirklich hat. Außerdem weisen „Peaks“ an beiden Enden der Kurve auf Über- und Unterbelichtung hin, sodass der Fotograf einsehen kann, wann ihm Informationen verloren gehen. Die Sensitivität der Kamera kann bei vielen Kameramodellen auch im Automatikmodus angepasst werden. Das Ändern der Messbereiches führt ebenfalls zu unterschiedlichen Belichtungsergebnissen. Beim Arbeiten mit digitalen Spiegelreflexkameras hat sich die "Spotmessung" als praktikabel erwiesen. Da sich allerdings fast alle Kameras in ihrer Autobelichtung unterscheiden, muss der Fotograf - mit Unterstützung des Histogramms - selbst sein Urteil fällen, wann die Kamera die bestmöglichsten Ergebnisse liefert.

Viele Kameras bieten die Möglichkeit, Bilder im Rohdatenformat zu speichern. Da das JPEG-Format nur einen Graustufenbereich von 8 Bit (28=256 Graustufen) aufweist, ergibt sich vor allem bei einem relativ kleinen Kontrastumfang des Bildes ein Problem bei der Nachbearbeitung. Durch das Aufspreizen des relevanten Graustufenbereiches (angezeigt durch die Histogrammkurve) werden somit nicht alle 256 Graustufen genutzt.

Ein Rohdatenformat hat den Vorteil, dass es viel mehr Graustufen speichern kann, sodass eine Nachbearbeitung weit weniger Verlust von Informationen bedeutet. Der Nachteil ist, dass das Berechnen eines scharfen Bildes mit vielen großen Bilddateien ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen und mit heutigen Prozessoren nicht praxistauglich ist.

Eine Möglichkeit ist, alle Schritte der Bildbearbeitung (wie Aufspreizen des Kontrastes, ändern des Gamma-Wertes etc.) auf das Rohdatenformat anzuwenden. Dieses wird dann als JPEG-Format in hoher Qualität gespeichert. Da dies mit allen Bildern einer „Schichtreihe“ geschehen muss, ist eine Stapelverarbeitung aller Bilder mit denselben Parametern sinnvoll. Geeignete Programme sind die Freewareprogramme Klipfolio und Gimp sowie das stapelverarbeitungsfähige Programm Photoshop.

Dieses Verfahren ist allerdings sehr umständlich. Bei einem guten Objektiv und guter Ausleuchtung ist der Kontrastumfang des Bildes so hoch, dass das Bildbearbeiten und Verrechnen der JPEG-Bilder auch zu guten Ergebnissen führt.

Eines der größten Probleme der Makrofotografie ist die Beleuchtung. Anders als in der Landschaftsfotografie, wo die Sonne meist genug Licht spendet, muss bei der Makrofotografie oft auf künstliches Licht zurückgegriffen werden, um das Objekt gut auszuleuchten.

Eines der größten Probleme der Makrofotografie ist die Beleuchtung. Anders als in der Landschaftsfotografie, wo die Sonne meist genug Licht spendet, muss bei der Makrofotografie oft auf künstliches Licht zurückgegriffen werden, um das Objekt gut auszuleuchten.

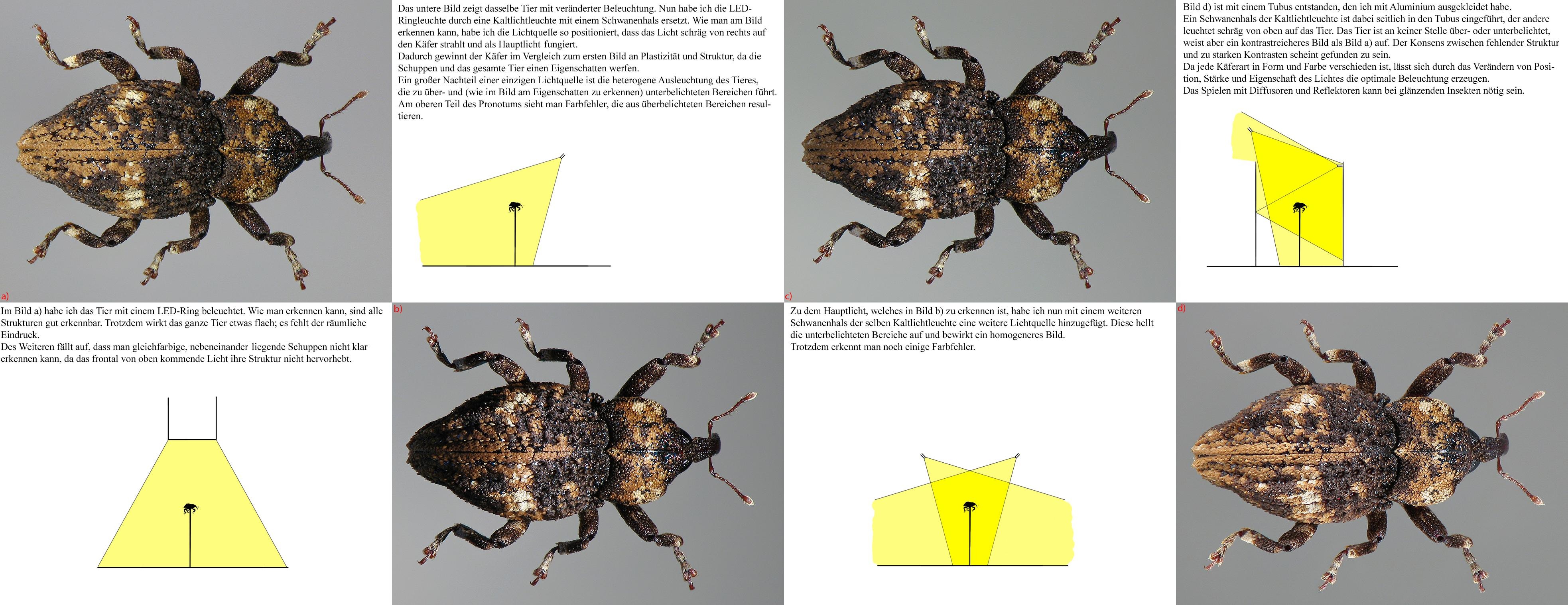

Aufgrund unserer täglichen Wahrnehmung empfinden wir paralleles, schräg einfallendes Licht am natürlichsten. So kann ein Ringblitz oder eine Beleuchtung von allen Seiten ein Objekt vollständig beleuchten, doch nimmt es seinen natürlichen Schatten und somit die Plastizität; a: [Fig. W69.6]. Um dies zu umgehen, sollte immer verstärkt von einer Seite beleuchtet werden.

Doch auch das Beleuchten aus einer einzigen Quelle birgt Nachteile: Durch die einseitige Beleuchtung entstehen dunkle Schatten. Durch den unserem Auge weit unterlegenen Kontrastumfang der Kamera sind diese Schatten meist unterbelichtet; b: [Fig. W69.6].

Hier gibt es – wie so oft in der Fotografie – keinen Königsweg. Kreativität und Experimentierfreude sind hier gefragt. Optimal ist, was am natürlichsten erscheint und den Kontrastumfang der Kamera möglichst gut ausnutzt. Doch gibt es ein paar Punkte und mögliche Fehlerquellen zu beachten.

Da wir weder in freier Wildbahn sind noch scheue Tiere fotografieren, sind unserem Spiel mit künstlichem Licht keine Grenzen gesetzt. Der Vorteil, ohne Blitz zu arbeiten, ist eindeutig:

Jede Änderung am Objekt und an der Lichtquelle kann direkt verfolgt werden. Außerdem hat man durch den Sucher bzw. das Livebild der Kamera einen ständigen Eindruck vom Bild.

Als Beleuchtung bieten sich beispielsweise eine Kaltlichtleuchte oder eine sehr helle LED-Quelle an. Der Preisvorteil bei einer LED-Leuchte sei hier angemerkt – auch sehr helle Exemplare werden in jedem Fachmarkt als günstige Leselampen verkauft.

Es sollte jedoch unbedingt vermieden werden, zwei Lichtquellen unterschiedlicher Farbtemperatur zu benutzen, da auf diese Weise kein korrekter Weißabgleich gemacht werden kann [Fig. W69.5].

Ich habe größtenteils mit einer Kaltlichtleuchte und zwei flexiblen Schwanenhälsen gearbeitet, da ich so zwei Punktquellen nach eigenem Ermessen positionieren konnte [Fig. W69.7].

Um keine unterbelichteten Schatten und überbelichteten Bereiche entstehen zu lassen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Man kann eine starke Lichtquelle als Hauptlicht wählen, die unser Objekt seitlich ausleuchtet.

Eine andere Lichtquelle wird von der anderen Seite so auf das Objekt gerichtet, dass die unterbelichteten Bereiche wieder in den Kontrastradius der Kamera gelangen. Dieser einfache Aufbau erlaubt ein Spiel mit der Lichtintensität und Richtung beider Lichtquellen; c: [Fig. W69.6].

Noch bessere Resultate erzielt man, wenn man auch die Lichtquellen mit einem Diffusor oder Reflektor benutzt, sodass die Eigenschaften des einfallenden Lichtes verändert werden. Ein Diffusor kann eine punktförmige Lichtquelle flächig verteilen, also aus hartem Licht ein weiches Licht machen. Hier reicht ein weißes Blatt Papier, welches zwischen Lichtquelle und Objekt gestellt wird. Dabei geht allerdings sehr viel Licht verloren, was ein Nachteil sein kann.

Papier kann allerdings auch als Reflektor genutzt werden. Dazu richtet man die Lichtquelle so auf ein Blatt, dass es das Licht passiv auf das Objekt reflektiert und so eine weichere Beleuchtung bewirkt.

Statt Papier können auch andere Reflektoren genutzt werden. Aluminium beispielsweise sorgt für eine kontrastreichere Beleuchtung, wodurch Kanten und Ränder hervorgehoben werden können.

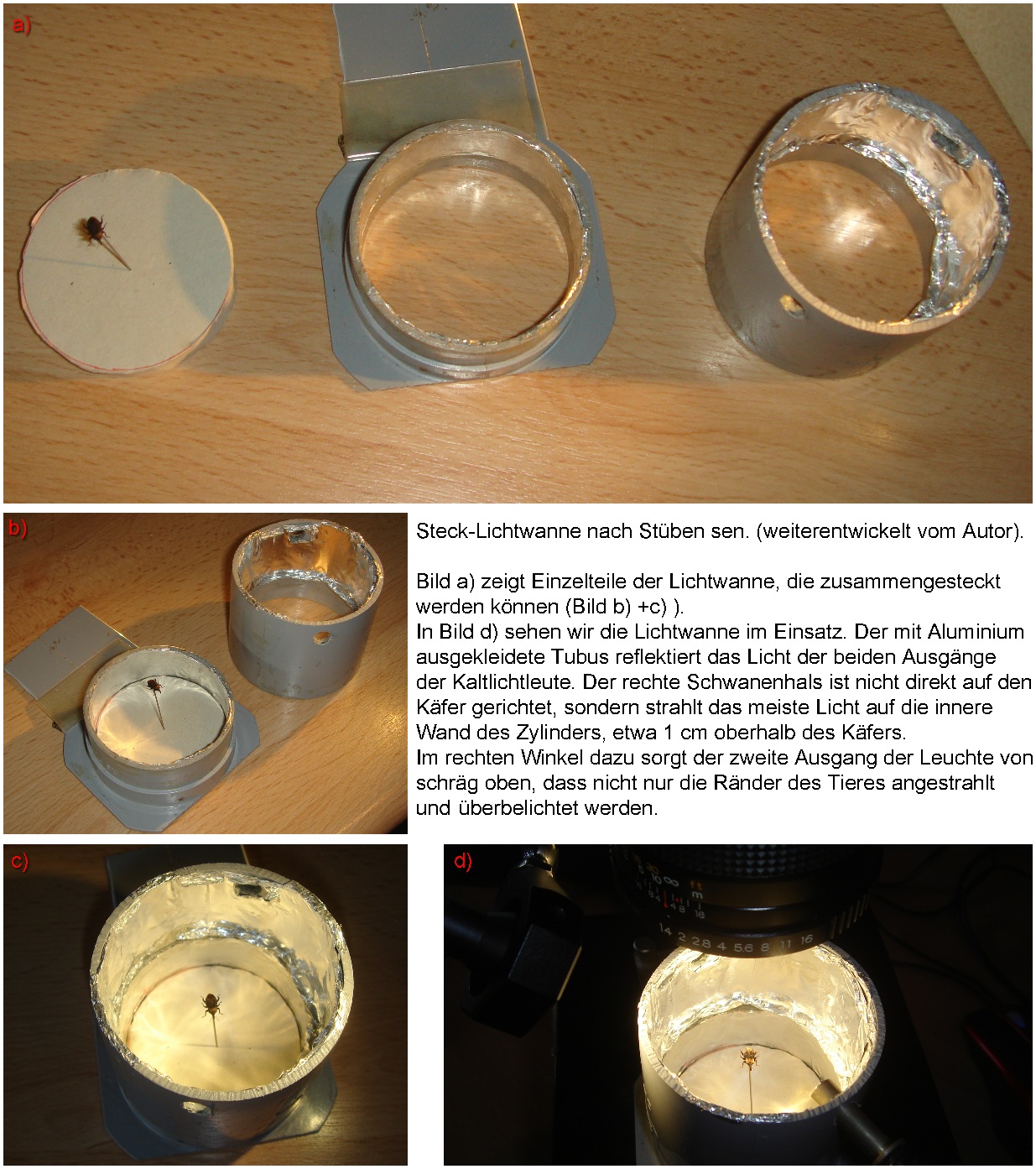

Ein Garant für komfortables Arbeiten und gute Ausleuchtung ist der Bau eines modifizierten Lichtzeltes oder einer Lichtwanne. Ein Lichtzelt ist meist eine Konstruktion aus weißem Stoff, die um das Objekt herum eine Hülle bildet. Bei äußerer Beleuchtung wird das Licht einzelner Lichtquellen passiv auf einer großen Fläche verteilt. Die Gefahr ist hier, dass wie bei einem Ringblitz und einer LED-Ringleuchte eine gleichförmige, unnatürliche Beleuchtung entsteht. Darum sollte ein Aufbau gewählt werden, bei dem man eine der Lichtquellen nutzen kann, um Akzente zu setzen und so die Struktur des Tieres besser hervortreten zu lassen. Gleichzeitig kann aber auch die passive Beleuchtung des Lichtzeltes zur Abschwächung der Kontraste beitragen.

In diesem Zusammenhang möchte ich zwei mögliche Aufbauten vorstellen, mit denen ich größtenteils gearbeitet habe.

Als Alternative zum Lichtzelt haben wir im CURCULIO-Institut einen mit Aluminium ausgekleideten Tubus verwendet, um eine Lichtwanne zu erzeugen [Stüben 2006]. Zwei gegenüberliegende Öffnungen erlauben das Einführen von Lichtquellen. Der Käfer kann so in der Mitte des Zylinders positioniert werden, dass die Lichtquellen größtenteils über das Tier hinaus (etwa 1 cm oberhalb des Käfers) auf die gegenüberliegende Aluminiumfläche leuchten. Das zurückgeworfene Licht wird in dem Tubus mehrmals gespiegelt und leuchtet den Käfer dann von allen Seiten aus [Fig. W69.8].

Ein Problem kann auftreten, wenn man glänzende Objekte fotografieren möchte, da das Aluminium das einfallende Licht sehr hart zurückwirft. In diesem Fall kann man den Tubus statt dessen auch mit weißem Papier auskleiden, was ein weicheres Licht erzeugt.

Bei dieser Anordnung der Lichtquellen kann es bei sehr kontrastreichen Tieren vorkommen, dass die Ränder durch die überwiegend seitliche Belichtung zu stark angestrahlt werden und überbelichtet werden. In diesem Fall kann man mit demselben Tubus und einer anderen Anordnung der Lichtquellen bessere Ergebnisse erzielen. Dabei lässt man eine Lichtquelle wie im vorigen Aufbau seitlich in das Lichtzelt hineinscheinen. Eine zweite Lichtquelle wird in einem rechten Winkel zur ersten positioniert und beleuchtet das Objekt direkt schräg von oben. Die erste Lichtquelle allein leuchtet den Käfer schon sehr gut aus. Die zweite Beleuchtung von oben setzt die gewünschten Lichtakzente und verhindert dazu noch, dass die seitlichen Bereiche überbelichtet werden; d: [Fig. W69.6].

Nicht nur für unsere Erstbeschreibungen gilt: ‚Präparieren geht vor Studieren“, sondern um bestmöglichste Bilder zu erzielen, muss das Tier zunächst präpariert und gereinigt werden. Da der Käfer meist nicht frei von Staub ist, sollte er unter dem Binokular unter Zuhilfenahme eines Pinsels und ein wenig Wasser mit Glasreiniger oder Seifenlauge gereinigt werden. Selbst Staubrückstände, die unter dem Binokular nicht zu erkennen sind, können später auf dem Foto zu sehen sein.

Nicht nur für unsere Erstbeschreibungen gilt: ‚Präparieren geht vor Studieren“, sondern um bestmöglichste Bilder zu erzielen, muss das Tier zunächst präpariert und gereinigt werden. Da der Käfer meist nicht frei von Staub ist, sollte er unter dem Binokular unter Zuhilfenahme eines Pinsels und ein wenig Wasser mit Glasreiniger oder Seifenlauge gereinigt werden. Selbst Staubrückstände, die unter dem Binokular nicht zu erkennen sind, können später auf dem Foto zu sehen sein.

Korrekturen an den Fühlern, falls diese beispielsweise am Rüssel kleben, sollten erst vorgenommen werden, wenn diese gründlich mit Wasser befeuchtet worden sind, da sie sehr leicht abbrechen. Leider bewirkt die Adhäsionswirkung des Wassers, dass kleinere Extremitäten sich schwer von größeren Flächen lösen lassen. Daher ist ein feinmotorisches Vorgehen nötig, um das Tier nicht zu beschädigen.

Abgesehen von dieser eher schonenden Reinigung des Tieres gibt es noch andere Möglichkeiten. Mit organischen Lösungsmitteln wie Ethanol oder Ethylazetat können beispielsweise stark verschmutzte Tiere gesäubert werden [Riedel 2005].

Große Tiere kann man in einem Ultraschallbad von groben Verschmutzungen befreien.

Natürlich sollte bedacht werden, dass bei aggressiven Reinigungsmethoden die Gefahr steigt, das Insekt unwiderruflich zu beschädigen.

Damit die automatische Belichtungszeit den größten Graustufenbereich des Objektes abgreifen kann, sollte der Hintergrund nicht heller als die hellsten Bereiche des Käfers sein. Daher sollten Tiere niemals direkt einem Untergrund aufliegen oder gar auf ihrem Plättchen fotografiert werden. Zwar kann man die Belichtungszeit manuell höher einstellen, doch führt dies zu Überbelichtungen an den Randbereichen des Tieres [Fig. W69.9]. Den Hintergrund kann man (z.B. mit dunklem Papier) so anpassen, dass dieser im Bild eine homogene graue Farbe erhält: Denn ein homogenes helles Grau ist bei digitalen Publikationen, die in der Regel am Monitor gelesen werden, unbedingt erforderlich und wird als wesentlich angenehmer vom Leser empfunden als ein lichtintensiver weißer Hintergrund, der nur unsere Retina traktiert. (Gelingt es dann, noch ein Verlaufsgrau zu erzielen - indem man das dunklere Papier schräg unter dem Tier platziert -, dann hebt sich das aufgenommene Tier noch plastischer vom Hintergrund ab. Hier beginnt die hohe Kunst der Schichtfotografie.)

Aus diesem Grund ist es von großem Vorteil, Tiere von ihrem Plättchen zu lösen und auf einer Nadel im „leeren Raum“ zu positionieren. Der Hintergrund wird dabei vollständig unscharf abgebildet, sodass keine Struktur außer der des Objektes im Bild zu erkennen ist und störend auffallen könnte.

Zum Ablösen des Tieres kann man mit einem Pinsel oder einer Spritze den Untergrund des Käfers sowie alle seine Tarsen und den Rüssel anfeuchten. Etwas Seifenlauge bewirkt, dass die Oberflächenspannung des Wassers abnimmt und sich so besser unter den Käfer verteilt. Nach relativ kurzer Einwirkungszeit (ca. ½ Minute) kann man die Beine ein wenig anheben, um den Käfer dann vollends vom Plättchen zu lösen. Vorsicht ist auch hier bei den Fühlern geboten: Bei manchen Exemplaren sind die Fühler auf das Plättchen geklebt. In diesem Fall sollten zuerst die Fühler angefeuchtet werden, da diese so weich und biegsam werden und nicht so leicht abbrechen können.

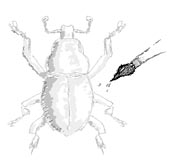

Den Käfer löst man mit einer Nadel, die man zwischen das vordere und mittlere Beinpaar schiebt. Nun kann man ihn nach vorn vorsichtig vom Plättchen ziehen. Der Käfer kippt nach hinten und scheint sich an der Nadel festzuhalten [Fig. W69.10].

Den Käfer löst man mit einer Nadel, die man zwischen das vordere und mittlere Beinpaar schiebt. Nun kann man ihn nach vorn vorsichtig vom Plättchen ziehen. Der Käfer kippt nach hinten und scheint sich an der Nadel festzuhalten [Fig. W69.10].

Da der Käfer nun praktisch mit der ventralen Seite nach oben schaut, braucht man ihn nur noch auf eine saubere Schaumstoffmatte aufzulegen und mithilfe einer weiteren Nadel so auszurichten, wie man ihn später auf der Nadel fotografieren möchte. Um zu vermeiden, dass das befeuchtete Plättchen weiter aufweicht, sollte man mit einem Taschentuch o.ä. die überflüssige Feuchtigkeit entfernen.

Jetzt muss der Käfer zunächst trocknen, da sonst der Klebstoff nicht hält, mit dem er auf der Nadel befestigt werden soll. Da dies ca. 10 -15 min dauern kann, lohnt es sich meistens, mehrere Arten gleichzeitig auf diese Weise zu präparieren. Aus diesem Grund hat es sich als praktisch erwiesen, mehrere Schaumstoffmatten - jeweils eine pro Käfer mit Plättchen - zu nutzen, und die Käfer darauf zu verteilen. Dies hat auch bei der Handhabung der einzelnen Tiere den Vorteil, dass man sie getrennt voneinander vorbereiten kann.

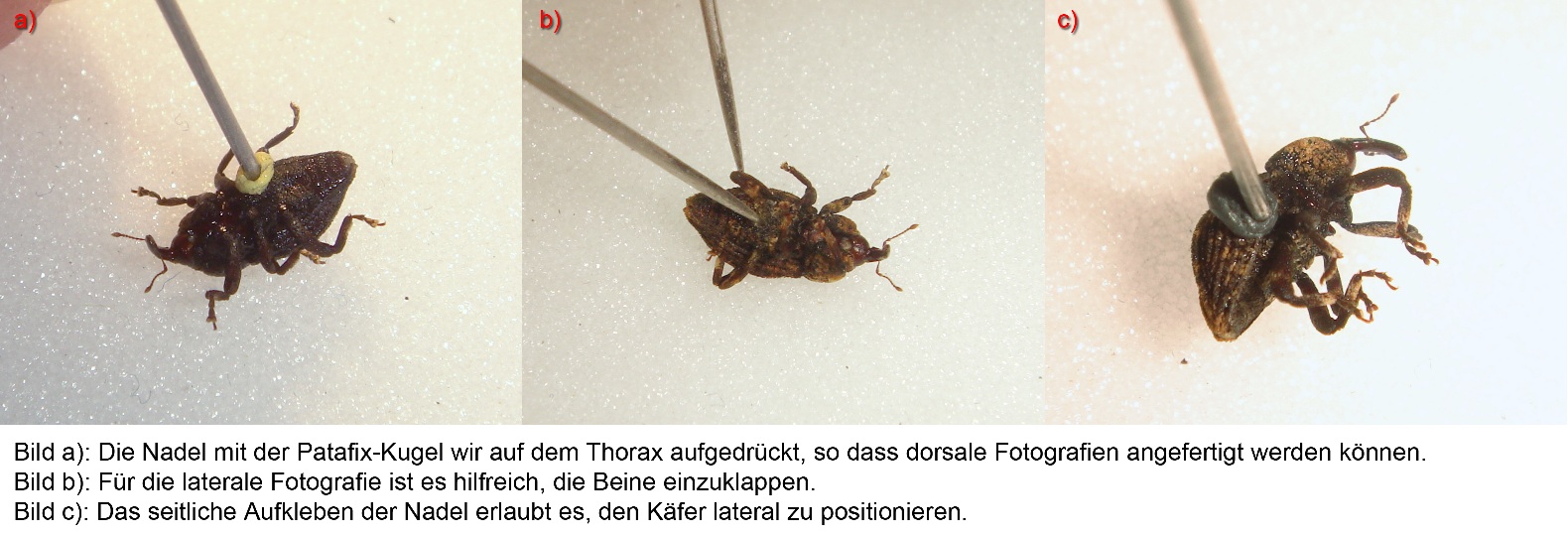

Der Käfer soll zum Fotografieren direkt auf einer Nadel aufgeklebt werden. Dies wird mit einer kleinen Kugel "UHU-Patafix extra stark" bewerkstelligt, die auf das stumpfe Ende einer kopflosen Präpariernadel aufgeklebt wird.

„UHU-Patafix“ hat dabei den Vorteil, dass die Klebewirkung gerade so groß ist, dass das Tier sicher auf der Nadel positioniert werden kann, aber gleichzeitig auch ohne Probleme wieder von dieser zu lösen ist.

Die Kugel sollte nicht die Mittelcoxae überragen, da sie sonst auf dem Foto in Erscheinung tritt und während der Bildbearbeitung kaum zu entfernen ist.

Mit dieser Nadel klebt man die Patafix-Kugel nun etwa zwischen Mittel- und Hintercoxae auf das 1. und 2. Abdominalsegment auf. Die Nadel wird umgedreht, wobei keine der Extremitäten des Käfers berührt werden sollte, und möglichst gerade in eine Schaumstoffhalterung gesteckt. Diese legt man unter das Binokular und positioniert den Käfer gerade, in dem man mit einer Nadel sanften Druck auf die Elytren ausübt. Wenn er zu kippen droht, reicht meistens ein leichter Druck auf die Körpermitte des Tieres, um ihn noch ein wenig weiter in die Patafix-Melasse zu drücken und zu fixieren. Das alles hört sich hier etwas schwierig an, erfordert jedoch nur ein wenig Übung.

Für die eventuelle Lateralfotografie hat es sich als praktisch erwiesen, die Beine herunterzuklappen, damit man den Untergrund später gut erkennen kann. Dies geschieht, indem man mit einer Nadel flach auf den Hinterleib drückt, mit einer anderen Nadel unter einen Femur des Käfers geht und mit leichtem Druck die Beine nacheinander nach unten klappt. Hier bietet es sich an - gesetzt den Fall, man ist Rechtshänder - erst die Beine der rechten Seite des Käfers nach oben zu klappen, damit man mit der sicheren, rechten Hand den Käfer immer noch fixieren kann, ohne die empfindlichen Tarsen zu berühren (Abbruchgefahr).

Falls die Beine sich nicht bewegen, sollte man auf keinen Fall stärkeren Druck ausüben, sondern mit etwas Wasser die Coxen anfeuchten. Da der Käfer auf einem Plättchen aufgeklebt war, sind meist Kleberrückstände für die Unbeweglichkeit verantwortlich. Diese sollte man mit einer Nadel entfernen, da sie auch auf den Bildern störend auffallen können.

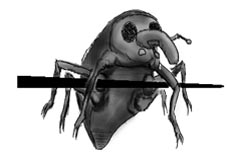

Nun wird der Käfer auf die Seite gedreht, auf der man ihn fotografieren möchte, und abermals die Patafix-Nadel aufgedrückt; diesmal natürlich an den Pleuren bzw. auf die Elytrenränder. Wichtig ist, da die Fühler sehr fragil sind, auf diese so wenig Druck wie möglich beim Festdrücken der Nadel auszuüben [Fig. W69.11].

Auch hier ist darauf zu achten, dass die Patafix-Kugel nicht übersteht. Bei Bedarf kann diese auch ummodelliert werden.

Wenn der Käfer gerade auf der Nadel ausgerichtet ist, wird die Schaumstoffhalterung unter die Kamera gesetzt, so dass der Käfer in die Mitte des Bildes tritt (vgl. [Stüben 2006]. Mit dem Feintrieb wird ein kleines Stück über den Käfer hinaus fokussiert und abwechselnd der Auslöser gedrückt und mit dem Feintrieb der Kreuztisch gesenkt ("steppen"). Wie weit der Tisch nach jedem Bild gesenkt werden muss, hängt von dem Abbildungsmaßstab ab.

Ungenaues Arbeiten führt in diesem Fall nicht zwangsläufig zu einer schlechteren Bildqualität.

Da später durch das Zusammenfügen der einzelnen scharfen Bereiche der Bilder ein neues Gesamtbild erstellt wird, sollten die Abstände nicht zu groß gewählt werden, damit sich die Schärfenebenen noch genügend überschneiden und jeder sichtbare Teil des Käfers mindestens einmal scharf abgebildet wurde. Zu kleine Abstände verlängern nur die spätere Berechnungszeit, verschlechtern aber keinesfalls die Qualität der Bilder.

Für die Erstellung der Schichtaufnahmen kann ein Fernauslöser sehr hilfreich sein, da ein direktes Auslösen an der Kamera zu Verwacklungen führen kann. Diese kann man für wenig Geld im Internet oder im Fachhandel kaufen. In vielen Fällen kann man per USB die Kamera über den Computer ansteuern und per Software fernsteuern (beispielsweise bei Canon mit der mitgelieferten Software „EOS- Utility“ für Spiegelreflexkameras).

Sobald kein Bereich des Käfers mehr scharf zu erkennen ist, wird die Nadel mit dem Käfer herausgezogen. Der Käfer wird mit dem Rücken auf ein Stück Schaumstoff gedrückt; auf die Sternite wird mit einer weiteren Nadel so viel Gegendruck aufgebaut, dass man die Patafix-Nadel lösen kann. Nach der lateralen Fotografie müssen die Beine wieder eingeklappt werden.

Mit einem angefeuchteten, dünnen Pinsel wird der Käfer nun angehoben und vorsichtig umgedreht. Es erweist sich als schwierig, den Käfer einfach mit der Nadel anzuheben und umzudrehen, da die Krallen der Tarsen sich im porigen Untergrund der Schaumstoffmatte verhaken können und ausreißen.

Der Käfer wird mit dem angefeuchteten Pinsel auf der dorsalen Seite angehoben, um ihn zurück auf sein zuvor dünn mit Kleber bestrichenes Plättchen zu drücken.

Es gibt mehrere Programme, die automatisch mehrere Schichtbilder zusammenfügen können, z.B. Helicon Focus, Stack Focuser oder Zeiss Axiovision. Ich habe CombineZM verwendet, da es ein Freeware-Programm ist und neben seiner einfachen Bedienung sehr gute Ergebnisse liefert: " http://hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZM/News.htm ".

Zuerst sollten das oberste und unterste scharfe Bild ermittelt werden. Da die Bilder normalerweise fortlaufend nummeriert sind, genügt es, die Nummer dieser beiden Bilder zu vermerken. Nachdem CombineZM gestartet wurde, wird unter dem Reiter „File“ / „*New“ ausgewählt. Nun können die Bilder geöffnen werden, die verrechnet werden sollen. Der Ordner mit den passenden Bildern wird gesucht und mit gehaltener „Umschalt“-Taste auf das vermerkte oberste und unterste Bild geklickt, so dass alle Bilder dazwischen auch ausgewählt sind. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Öffnen“ werden alle Bilder in CombineZM geladen.

Es erscheint das oberste Bild im Hauptfenster. Wählt man nun im Reiter „Macro“ / „do stack“ aus, oder drückt die Tastenkombination „Shift + F1“, verrechnet CombineZM alle Bilder. Das Ergebnis wird am Ende im Hauptfenster angezeigt. Im Reiter „File“ kann man „Save Frame/Picture as“ auswählen, um das Bild in einem beliebigen Ordner zu speichern.

CombineZM passt die Helligkeit und Ausrichtung der Bilder in einem gewissen Maße an, so dass die Bilder nicht Pixel für Pixel übereinander liegen müssen.

Allerdings können in Bereichen sich überlagernder Strukturen (z.B. nach dem Herunterklappen der Beine in lateraler Ansicht) Unschärfe-Artefakte entstehen, sogenannte „Unschärfeschleier“. Es scheint, dass Combine daraus kein richtiges Bild zu erstellen vermag, da in solchen „Zwischenbereichen“ nicht genügend Schärfeinformationen zur Verfügung stehen.

Auch bei fast staubfreien Arbeitsbereichen kann es passieren, dass sich in der Zeit zwischen dem Säubern des Tieres und dem Schießen der Fotos Staubteilchen auf dem Körper verfangen und störend im Bild auffallen.

Die Bildbearbeitung ist nötig, um auf dem Bild eventuelle Verschmutzungen am Tier zu entfernen und (wenn gewünscht) nachträglich Eigenschaften des Bildes wie Kontrast oder Gamma zu verändern.

Dafür habe ich das Programm Photoshop bzw. Gimp genutzt.

Um genau arbeiten zu können, sollte das Bild ausreichend vergrößert werden. Dazu muss man den „Navigator“ (Unter dem Reiter „Fenster“ / „Navigator“) aufrufen und im erscheinenden Fenster am Regler die passende Größe einstellen. Mit dem Navigator kann man auch durch Verschieben des roten Rechtecks durch das Bild scrollen (in Gimp erreicht man eine Vergrößerung über den Reiter „Ansicht“ / „Vergrößerung“).

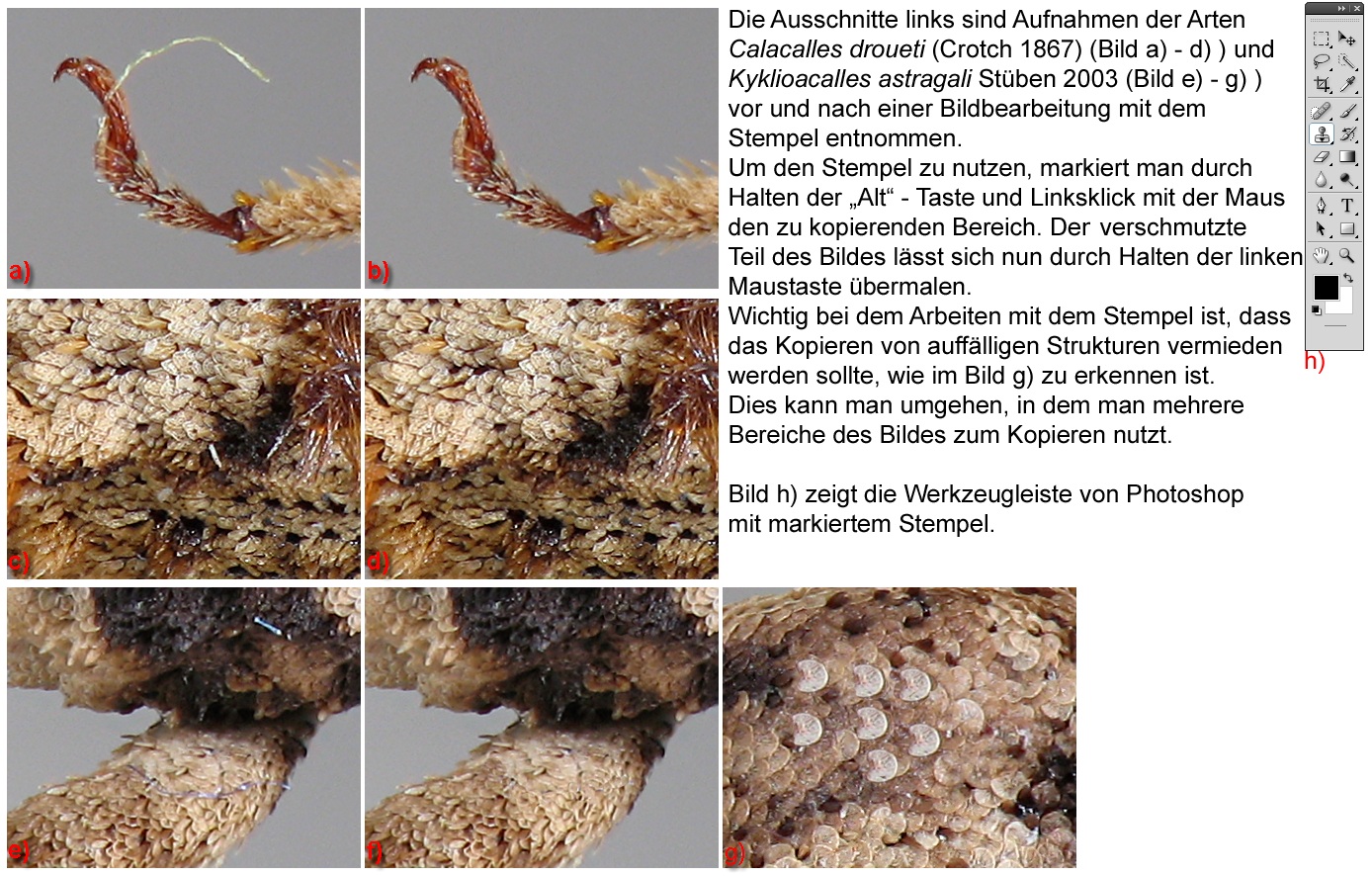

Das Entfernen der Staubpartikel geschieht mit dem „Kopierstempel“. Diese Funktion ermöglicht das Kopieren einer frei auswählbaren Stelle im Bild. Mit der Kombination „links Alt + linker Mausklick“ kann der Bereich ausgewählt werden, mit dem man einen „verschmutzten“ Teil des Bildes überdecken möchte. Dieser wird durch Halten der linken Maustaste übermalt. Da diese Funktion nur verdeckende Wirkung hat, sollte sie nur sparsam verwendet werden.

Ebenfalls sollte man vermeiden, direkt neben der zu überdeckenden Stelle zu kopieren, da auffällige Strukturen so besonders hervorstechen [Fig. W69.12].

In Gimp wird der Stempel mit der Taste „C“ oder über den „Werkzeugkasten“ aufgerufen. Der zu kopierende Bereich wird mit „links Strg + linker Mausklick“ ausgewählt. Sonst bleibt die Handhabung wie in Photoshop weitestgehend die gleiche.

Sollte der Käfer beim Fotographieren nicht gerade ausgerichtet worden sein, kann man einen größeren Bereich auswählen und mit Rechtsklick „Frei transformieren“ auswählen. Führt man den Cursor aus dieser Auswahl heraus, erscheint ein gekrümmter Doppelpfeil.

Nun kann man den ausgewählten Bereich durch Klicken und Ziehen der linken Maustaste anpassen. Danach kann man den Käfer mit einem weiteren Rechteck auswählen und kopieren. Dabei sollte beachtet werden, dass man die weißen Stellen, die nach dem Drehen noch vorhanden sind, nicht mitkopiert. Deshalb sollte auch ein möglichst großer Bereich zum Drehen ausgewählt werden.

Unter Gimp kann unter dem Reiter „Werkzeuge“ / „Transformationen“ / „Drehen“ oder mit der Kurzwahlkombination „Umschalt + R“ der ausgewählte Bereich des Bildes gedreht werden.

Ich möchte mich beim CURCULIO-Institut für die Erfahrung im Bereich Makrofotografie bedanken, auf die ich aufbauen durfte. Des Weiteren danke ich dem Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn für die Unterstützung, die es mir erlaubte, mich intensiv mit der Makrofotografie von Curculionidae zu beschäftigen.

Außerdem möchte ich Dr. Jonas Astrin vom ZFMK für die fruchtbare Zusammenarbeit und Lutz Behne vom Deutschen Entomologischen Institut in Müncheberg für sein Wissen über Schichtstative danken.